環境への取組み

気候変動に対するGORとGARの認識

2015年に採択されたパリ協定は、2020年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みとなる包括的な協定です。同協定では、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が提出する評価報告書等に基づき、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力の継続を目的とし、気候変動に対応するための適応策の強化や、必要な資金・技術などの支援を強化する仕組みが規定されました。

その後IPCCは、パリ協定が目指す目的達成のためには、21世紀半ばまでに世界全体の温室効果ガス(GHG)排出量を実質的にゼロにすること、つまり「脱炭素化」が必要であると科学的根拠に基づき指摘し、それに賛同する各国や団体が「脱炭素化」を長期目標として定めました。

なお、IPCCの1.5℃特別報告書(2018年発表)では、当時すでに世界の平均気温は、産業革命前に比べて、人間活動によって約1℃上昇しており、当時の水準の経済活動が続く場合、早ければ2030年には1.5℃、2050年には4℃程度の気温上昇が見込まれる、と科学的に結論づけられています。

GARは、気候変動が自然環境と社会構造に劇的な変化をもたらし、両社の経営とビジネス全体に重大な影響を与える重要課題であると認識し、2022年度からは、マテリアリティの行動計画のひとつである、温室効果ガス(GHG)削減のKPIとして中長期削減目標(2030年時点・2050年時点)を新たに設定しました。

これらの認識のもと、GARは、GORが保有するポートフォリオの気候変動へのレジリエンス向上を目指すとともに、気候変動がもたらすリスクと機会を識別し、両社の経営とGORの運用方針に反映させることにより、持続可能かつ安定的な収益を長期的に確保することを目指しています。

なお、GARはJ-REIT(GOR)運用業務以外にも私募ファンド運用業務および不動産の投資助言業務を行っていますが、それぞれの投資家の特性を考慮し、当面の間は当取組みに関してはJ-REIT運用業務のみに限定しています。

TCFD賛同表明(およびTCFDコンソーシアムへの参加)

GARは、気候関連課題への取組み方針と体制の明確化、および取組み内容の開示拡充を推進するために、2021年5月に「気候変動・レジリエンスポリシー」を新たに制定し、それに伴いTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明しました。また、同時に国内の賛同企業による組織である「TCFDコンソーシアム」にも加入しました。

TCFDとは、G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融セクターが取り組むべき気候関連課題を議論するために金融安定理事会(FSB)が設立した国際イニシアティブです。

TCFDでは、気候変動によるリスクと機会がビジネスへもたらす影響について、金融機関や企業がどのように投資家を含むステークホルダーに情報を開示していくか、そのあり方を議論し、提言を公表しています。

また、TCFDコンソーシアムは、TCFD言へ賛同する企業や金融機関等が一体となって取組みを推進し、企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取組みについて議論する場として設立された組織です。

GORとGARは、気候変動が事業に与える環境課題が中長期的なリスクであると同時に機会にもなり得ることから、気候変動に関する情報開示が重要であると認識しています。したがって、TCFD提言に沿った気候変動に関するリスクと機会を特定・分析したうえで、それらの内容を開示し、事業活動による気候変動への影響を緩和すること、および事業活動を気候変動に適応させることを考慮した取組みを推進していきます。

ガバナンス

GARは、ESG方針に基づく取組みを継続的かつ組織的に推進するために、「ESG推進協議会」を設置し、ESGに関する重要課題の1つである気候変動への対応等を協議しています。

本協議会は、GARの代表取締役社長を最高責任者とし、関連する各部の管掌役員と部長を中心としたメンバーで構成されています。原則として年4回以上開催され、ESGに関する方針・目標・活動計画や重要事項の協議のほか、ESGに係る進捗確認・評価分析等についての情報共有を行っています。

また、気候変動への対応を含むESGに関する活動報告や今後の計画については、年1回GARの取締役会において取組み実施状況を報告し、GORの役員会にもESG関連予算や取組みについて原則年3回の報告を行っています。

このような体制のもと、気候関連課題への取組みはGARの取締役会やGORの役員会による監督がなされています。

戦略

GORは、IEA・IPCCなどの国際機関が作成した将来の気温上昇に沿ったシナリオを情報源としてリスク分析を行ない、事業へのインパクトや対応策について都度検討を行っています。

| 気温上昇1.5℃シナリオ | 気温上昇4℃シナリオ | ||

|---|---|---|---|

| 移行リスク | IEA*1 NZE2050 | IEA SPS | |

| 物理リスク | IPCC*2 RCP4.5 | IPCC RCP8.5 | |

- 「国際エネルギー機関」

- 「気候変動に関する政府間パネル」

■移行リスクとは

低炭素・脱炭素経済への移行に伴うリスクを意味し、政策・規制・技術の進歩や企業に対するレピュテーションを通じて資産に影響を与えるリスクをいいます。

■物理リスクとは

気候変動の進行により保有資産が物理的な損害を受けるリスクを意味し、 急性リスクと慢性リスクに分類されます。

急性リスクとは、深刻なハリケーン・洪水・森林火災等の個別の気象事象による災害をいい、慢性リスクとは、長期的な気候パターンの変化による海面上昇・猛暑日数の増加・給水量の減少等をいいます。

将来の気温上昇に沿ったシナリオ分析

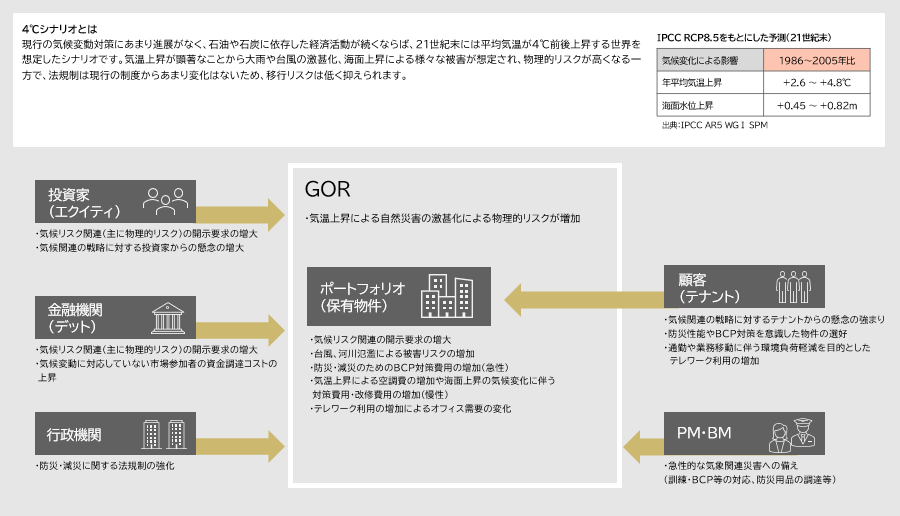

・気温上昇4℃シナリオで想定した世界観(移行リスク: IEA SPS、物理的リスク:IPCC RCP8.5)

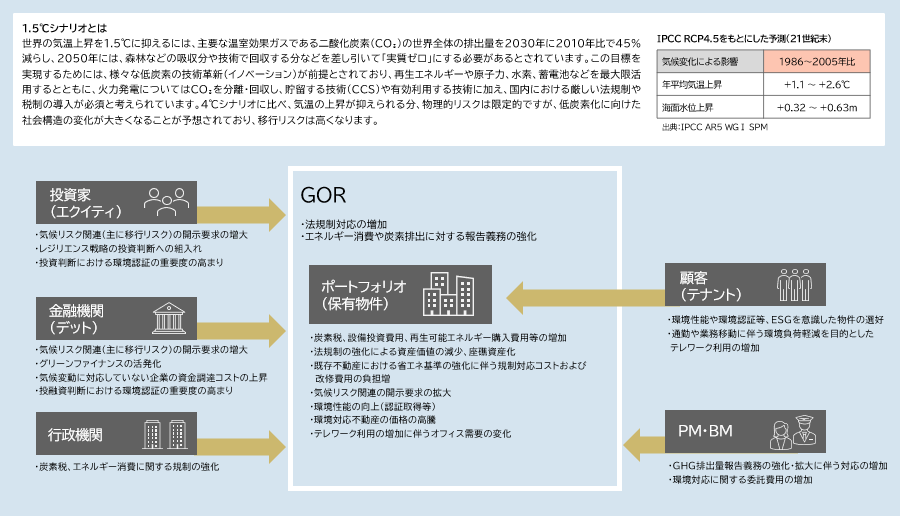

・気温上昇1.5℃シナリオで想定した世界観(移行リスク:IEA NZE2050、物理的リスク:IPCC RCP4.5)

気候変動に関する定性評価(リスクと機会・財務的影響・対応策)

| 分類 | 不動産運用におけるリスク・機会の要因 | 財務への潜在的な影響 | 区分 | 4℃シナリオ下 での財務的影響 |

1.5℃シナリオ下 での財務的影響 |

対応策 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中期 | 長期 | 中期 | 長期 | ||||||

| 移 行 リ ス ク と 機 会 |

政 策 と 法 |

炭素税の導入と温室効果ガス(GHG)排出への規制強化 | 税負担・規制対応コストの増加 | リスク | 小 | 小 | 中 | 中 |

・温室効果ガス(GHG)排出目標と実績の適切な管理と開示 ・再生可能エネルギーの調達 ・省エネ改修工事の実施 ・環境認証の取得率向上 ・環境性能の優れた物件との資産入替 |

| 既存不動産の省エネ基準の強化 | 省エネ改修等・規制対応コストの増加 | リスク | 小 | 小 | 小 | 中 | |||

| 法規制に適合した物件の競争力向上 | 賃料収入の増加、法規制対応コスト抑制、エネルギー効率改善による水光熱費の抑制 | 機会 | 小 | 小 | 中 | 大 | |||

| テ ク ノ ロ ジ l |

再エネや省エネ技術の進展・普及による既存保有物件の相対的な性能低下 | 先進的技術導入コストの増加 | リスク | 小 | 中 | 中 | 中 |

・先進的技術やサービスに関する情報収集と導入 ・ZEB(Net Zero Energy Building)物件の取得 |

|

| 省エネ性能向上に伴う水光熱費の削減 | 機会 | 小 | 小 | 中 | 中 | ||||

| 市 場 ・ 評 判 |

物件の環境性能による資産価値の変動 | NAVや鑑定評価額の変動 | リスク | 小 | 小 | 小 | 小 |

・「政策と法」と同様の対応 ・ESG要素を考慮した鑑定評価の動向に関する情報収集 |

|

| 機会 | 小 | 中 | 中 | 大 | |||||

| 投資家(エクイティ)・金融機関(デット)のESG投融資への取組み強化 | 資金調達条件の改善・悪化 | リスク | 小 | 小 | 小 | 小 |

・「政策と法」と同様の対応 ・適切な情報開示、対話の強化 ・GRESB評価の維持向上 ・グリーンボンド等のグリーンファイナンスの活用 |

||

| 機会 | 小 | 小 | 中 | 中 | |||||

| テナントの省エネやネットゼロ、レジリエンスに対するニーズの変化 | 稼働率や賃料収入の変動 | リスク | 小 | 小 | 中 | 大 |

・テナント満足度調査を踏まえたPDCAサイクルの実践 ・環境認証取得 |

||

| 機会 | 小 | 小 | 中 | 大 | |||||

| 物 理 的 リ ス ク と 機 会 |

急 性 |

風水害の激甚化による物件への被害 | 修繕費・保険料の増加 | リスク | 小 | 中 | 小 | 小 |

・ハザードマップによるリスクの把握 ・デューデリジェンスプロセスにおけるリスク評価の高度化 ・BCP(事業継続性)対策の充実(ハード・ソフト両面での対策) |

| 営業機会の損失 | リスク | 小 | 中 | 小 | 小 | ||||

| 集中豪雨・台風による浸水被害(物件の稼働停止) | テナント退去による収益の減少 | リスク | 小 | 中 | 小 | 小 | |||

| 慢 性 |

海面上昇による物件への浸水被害 | 浸水被害への対策コストの増加 | リスク | 小 | 中 | 小 | 小 | ・ハザードマップによるリスクの把握 ・デューデリジェンスプロセスにおけるリスク評価の高度化 |

|

| 平均気温の上昇による空調負荷の増加 | 光熱費・空調機器メンテナンス費用・修繕費の増加 | リスク | 小 | 小 | 小 | 小 |

・高効率な空調設備の導入と適切な空調制御 ・設備点検の強化 ・テナントとの省エネ活動の推進 |

||

上記対応策に取り組むことで、気候変動に係る移行リスクと物理的リスクを極小化し、GORのポートフォリオが得られる機会を最大化できるよう努めていきます。

リスク管理

GARでは、GORの気候変動に係る移行リスクと物理的リスクについて、前項の「戦略」に記載している「気候変動に関する定性評価(リスクと機会・財務的影響・対応策)」 の中で限定列挙しており、各項目の妥当性についてESG推進協議会にて協議し、検証しています(原則年1回)。また、これらをESGに関連したリスク全般の中でも重要な項目として位置付け、管理・モニタリングを実施し(原則年1回)、状況に応じて適宜項目の見直しも行う予定です。

とりわけ、温室効果ガス(GHG)排出量の削減については、目標達成に向けた省エネ施策等の実施状況と削減数値の進捗状況をモニタリングし、必要に応じて目標の見直しや追加施策の実施を検討します。また、今後予想される自然災害の激甚化(豪雨による洪水・台風・海面上昇等)に対応するため、保有物件のレジリエンス向上策についても並行して検討を行っていきます。

指標と目標

SBTi*認定取得

GORは、2050年度までにネットゼロを達成に向けた、新たな温室効果ガス(GHG)排出量削減目標を再設定しています。今回設定した目標は、パリ協定が求める1.5℃水準と整合し、科学的根拠に基づくものであるとして、2023年度にSBTi認定を取得しました。今後は、これらの削減目標に対する進捗度合いを半年ごとにESG推進協議会にてモニタリングを行い、削減の進捗が想定より大幅に停滞している場合には、温室効果ガス削減に向けた追加の施策を計画に盛り込むことで、ネットゼロの実現を目指します。また、2024年度からCRREMのリスク分析にも着手しており、財務的影響への定量分析を実施することで、2050年度までの、より具体的な移行計画の策定を予定しています。

【認定されたGHG排出量削減目標】

| 目標 | 基準年 | 目標年 | Scope | GHG排出削減量 |

|---|---|---|---|---|

| ニアターム目標 | 2022年 | 2030年 | 1+2 | 42%削減 |

| ネットゼロ目標 | 2022年 | 2050年 | 1+2+3 | ネットゼロ |

- SBTi は、CDP、国連グローバル・コンパクト(UNGC)、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)によって 2015 年に設立された共同のイニシアティブです。

SBTi は、 「パリ協定」(世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また 1.5℃に抑える努力を追求することを目的としたもの)が求める水準と整合した、企業が設定するGHG排出量削減目標の妥当性を検証・認定しています。

TCFD対照表

| TCFDが推奨する開示項目と内容 | 開示箇所 | |

|---|---|---|

| ガ バ ナ ン ス |

気候関連のリスクと機会に係る組織のガバナンス | |

| a) 気候関連のリスクと機会についての、取締役会による監督体制 | 「ガバナンス」 | |

| b) 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営者の役割 | 「ガバナンス」「ESG推進体制」 | |

| 戦 略 |

気候関連のリスクと機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響 | |

| a) 識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会 | 「戦略(気候変動に関する定性評価)」 | |

| b) 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響 | 「戦略(気候変動に関する定性評価)」 | |

| c) 2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえた組織の戦略のレジリエンス | 「戦略(将来の気温上昇に沿ったシナリオ分析)」 「戦略(気候変動に関する定性評価)」 |

|

| リ ス ク 管 理 |

気候関連リスクについての識別・評価・管理 | |

| a) 気候関連リスクを識別・評価するプロセス | 「リスク管理」 | |

| b) 気候関連リスクを管理するプロセス | 「リスク管理」 | |

| c) 気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理にどのように統合されているか | ー | |

| 指 標 と 目 標 |

気候関連のリスクと機会を評価・管理する際に使用する指標と目標 | |

| a) 自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスクと機会を評価する際に用いる指標 | 「選定したマテリアリティとSDGsの関連性」 「指標と目標」 「環境負荷低減目標」 |

|

| b) Scope1、Scope2およびScope3の温室効果ガス(GHG)排出量と、その関連リスク | 「環境パフォーマンス実績」 「戦略(気候変動に関する定性評価)」 |

|

| c) 組織が気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、および目標に対する実績 | 「指標と目標」 「環境パフォーマンス実績」 |

|

エネルギー消費量・温室効果ガス(GHG)・水消費・廃棄物量の削減

気候変動に関する取組みは、2015年に国連の持続可能な開発目標(SDGs)の採択、また、1997年の京都議定書以来18年振りの国際的な枠組みとなる「パリ協定」が2015年のCOP21において採択されたことを契機に、地球温暖化防止の取組みが世界レベルで加速している状況です。

GORおよびGARが行う事業活動や運用物件にとっても、こうした問題は重要な課題であると考え、「エネルギー消費量・温室効果ガス(GHG)排出量・水消費量・廃棄物量の削減」を今後の重要課題(マテリアリティ)の1つとして捉え、これらの継続的削減を通じて環境負荷を低減することで、環境面での持続可能性に貢献します。

エネルギー関連消費量削減のための推進体制とPDCAサイクル

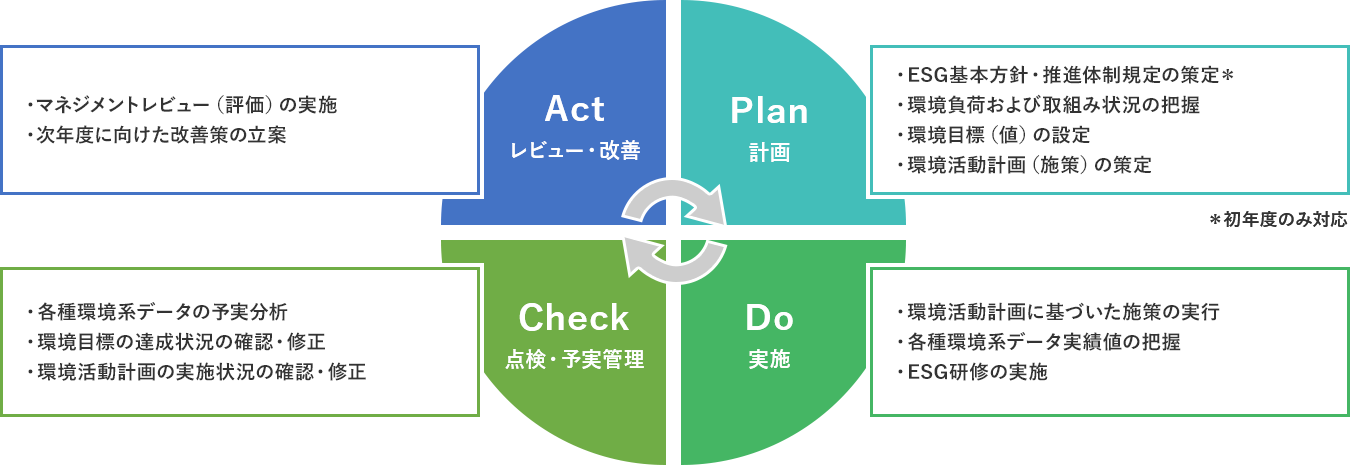

【環境管理システム(EMS)】

環境面での持続可能性の実現に向けて、様々な課題の改善に取り組むために、独自の環境管理システム(EMS)を構築し、定期的にESG推進協議会にて運用・管理しています。

【PDCAサイクルに基づくEMSイメージ図】

環境管理システム(EMS)運用マニュアルの改定

環境省が策定した「エコアクション21」認証・登録に向けて、 2024年3月に環境管理システム(EMS)マニュアルを改訂しました。

環境負荷低減目標

| 項目 | 目標*1 | |

|---|---|---|

| 温室効果ガス(GHG)*2 | GHG排出量 (総量) |

Near Term目標*3: 2030年度までに42%削減 |

| ネットゼロ目標*3: 2050年度までにネットゼロの実現 | ||

| エネルギー(電力・燃料・地域冷暖房) | 消費原単位 | 2030年度までに10%削減 |

| 水 | 消費原単位 | 2030年度までに2%削減 |

| 廃棄物 | リサイクル率 | 2030年度までに1%向上 |

- 目標の数値は、すべて2022年度対比です。「エネルギー」、「水」、「廃棄物」の2023年度までの削減目標は2018年度基準を採用し、消費原単位削減率(廃棄物はリサイクル率増加率)を測定していましたが、「エネルギー」、「水」は2023年度で中長期目標であった5年目を迎え、削減目標を達成したことから、2024年度から新たに2022年度を基準年とする削減目標に変更しました。同様に、10年間(2028年度)のリサイクル増加率目標を設定していた「廃棄物」についても2018年度基準を見直 し、2022年度基準に変更しました。

- 2023年度にSBTi認定を取得したことから、削減目標を再設定しました。対象はエネルギー由来のCO₂排出原単位に限定しています。

- SBTi認定を取得しています。

- 上記データを算出する際のポートフォリオ内カバー率は100%です。